「赤いクラック」

2020年9月20日追記 トポ追加

2008年11月3日 文化の日 くもり

赤いクラック敗退 ←HP記事です。

ならづもの登山記 ←吉備の中山さんの記事です。

今日もいい一日でした ←Stephanさんの記事です。

吉備の中山さん、Stephanさんと小豆島 に行ってきました。

雪彦山地蔵壁東陵を登った頃から次の目標にして練習してきました。

インターネットで検索して事前の予備知識を持って挑んだ積もりでしたが敗退しました。

あらゆる面でこのルートに挑戦する技量が不足していました。

この後の文章は自分自身の記録(記憶)として書きます。

このルートに挑戦しようとしている人は読まないで下さい。

ちなみに長文です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7:30 瀬戸内観光汽船 日生港出発

8:30 大部港着

9:00頃 駐車位置

9:30 赤いクラック取付き着

10:40頃 登攀開始

13:20頃 撤退開始

14:10頃 駐車位置

始発のフェリーに乗り日生港を出て約1時間で大部港に着く。

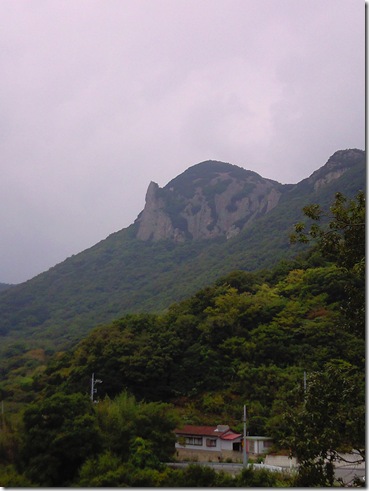

ここから県道26号~国道436号経由で拇岳を目指す。

途中拇岳の全景が見えるポイントがある。

画像ではわかりにくいが今までに見たことのないスケールに圧倒される。

駐車位置や岩場取り付きは調べていたので比較的容易に到着する。

駐車位置には香川ナンバーの車が2台駐車していた。

祝日だが比較的少ないようだ。アプローチを20分程歩き岩場に出る。

丁度降りてきたクライマーにルートを教えて貰い準備する。

先程のクライマーも同じルートを挑戦するようなので先に登って貰う事にする。

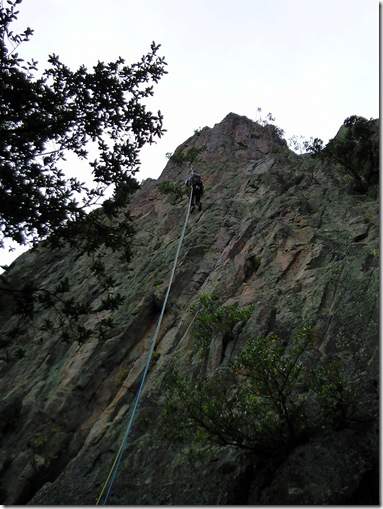

先行のクライマーの登り方を見るとクラックの付近が難しそうだなぁと思いながら登ろうと思った時に少し強い雨が数分降る。

今日は中止?が頭によぎった頃には雨もあがり少し濡れた岩を登る。

1ピッチ目はクラック付近が思ったよりも難しく感じた。

先程登っていた方の動きを少し覚えていたので1箇所を除き無難に登る。

途中右の岩に移るところが若干勇気が要る。

このピッチは残置支点が豊富で(錆びてはいるが・・・)気持ちよく登れる。

途中テラスに出たところで絶景が広がる。

下部のクラックを抜けテラスに立ち直上後ビレイポイントが見えたので少し左にトラバースし迷わずピッチを切る。

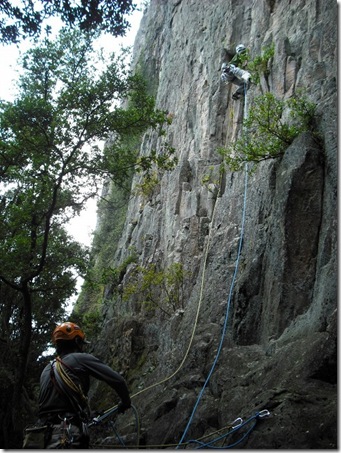

狭いテラスに立ちハンギングビレイ(ほぼ空中ビレイ)で後続の2名を順番でビレイする。

3人登攀は鷲ノ巣のゲレンデで1回練習しただけなので思いのほか時間が掛かる。

今回は帰りのフェリーの時間等もあり行動予定時間も計算していた。

逆算すると1ピッチ目から既に遅れている。急がないとピークに立てないと思い始める。

おまけに慣れない体勢でのビレイなので2人が登り終えた頃にはロープが絡まっている。

次のピッチは吉備の中山さんがリード、そのままビレイする。

今から考えるとこの辺りから相当焦っていたように思う。

ATCのセットにも手こずりロープも絡まっているのでとにかく時間をロスする。

それでも何とか2ピッチ目終了と思われる灌木テラスでピッチを切る。

3ピッチ目と思われるルートは私がリードする。

最初のハーケンにヌンチャクをセットし離陸するが次の支点が見えない。

ルートが違うのか?と不安になり少し周りを探してみるがどうもよくわからない。

とりあえずトポとよく似ている先程のルートに戻り再び登りはじめるが、ルートが違うのではないか??という不安が拭いきれない。

下から見る限り最初のハーケンから次の支点まで最低5mはランナウトすることになる。

吉備の中山さんが真下でビレイしているので落ちたら確実にビレイヤーも怪我をするだろう。

撤退を決めるならここしかないと思える場所だが、もしかしたら少し登ったら隠れている支点が見えるかも知れないと思い細かいレッジに立ち込もうとするが怖くて出来ない。

精神的に逃げの気持ちになっていたのだろう。

残念だが撤退を決めてクライムダウンを試みるもこれまた怖い・・・・

登れるが降りられないと言うのは本当だと思う。半身約1mも無いはずだが・・・・

吉備の中山さんのアドバイスで何とか無事に降りることが出来て撤退開始。

興奮していたのかセルフビレイを忘れていました(猛反省です)

敗退を決め3名で方法を考える。

ダブルロープの50mなので結びしろを考えても49m以上は懸垂下降が可能だ。

現在位置は推定だが2ピッチ終了地点なので50mの筈である。

途中のテラスでもう一度懸垂が必要か?等々・・・色々案は出る。

敗退を決めているので時間には余裕がある。

悔しい気持ちと敗退を決めた安堵感が入り混じる。

3名でじっくり相談し立木支点の懸垂下降に決定する。

ロープを投げると充分下まで届いた。ありがたい。

吉備の中山さん、私、Stephanさんの順で下降する。

気持ちの余裕が出たのかケーナを吹くStephan氏。

ケーナの音楽に癒されながらいよいよ私の番がきて懸垂下降開始。

後からStephanさんに聞いたがかなり力が入っていたらしい。

とにもかくにも初体験の立木懸垂下降はヒヤヒヤでした

ロープスリングでバックアップをして懸垂しましたが途中空中懸垂になったときはロープの流れ

が速く焦りました。 緊張しましたがいい経験になりました。

3名無事下降し今回の登攀終了。

反省(沢山あるが・・・とりあえず)

①冒頭にも書いたが我々にはこのルートに挑戦する技量が不足していた。

②三人登攀の手順確認不足&練習不足

③登り込みが足りない、ロープさばきもよくない

④私にはルートファインディングは無理

今回でインターネットの情報に頼っての挑戦には限界を感じました。

これからは新しい方向性で挑戦していきます。

良かった点(あまり無いですが・・・)

①敗退を決めたタイミング

②行動予定時間を計算して挑戦した事

③小豆島クライミングの良さが体感できたこと

最後に

今回敗退しましたが、得るものも大きかったと思います。

フェリー代も電車とバスを併用すれば出費は抑えられそうです。

拇岳は厳しいですが吉田の岩場はワイワイ楽しく登れそうな感じがします。

言葉は悪いかもしれませんが「赤いクラック」は必ずリベンジします。

画像紹介

撮影:吉備の中山さん、Stephanさん

770-71 rocksnow2